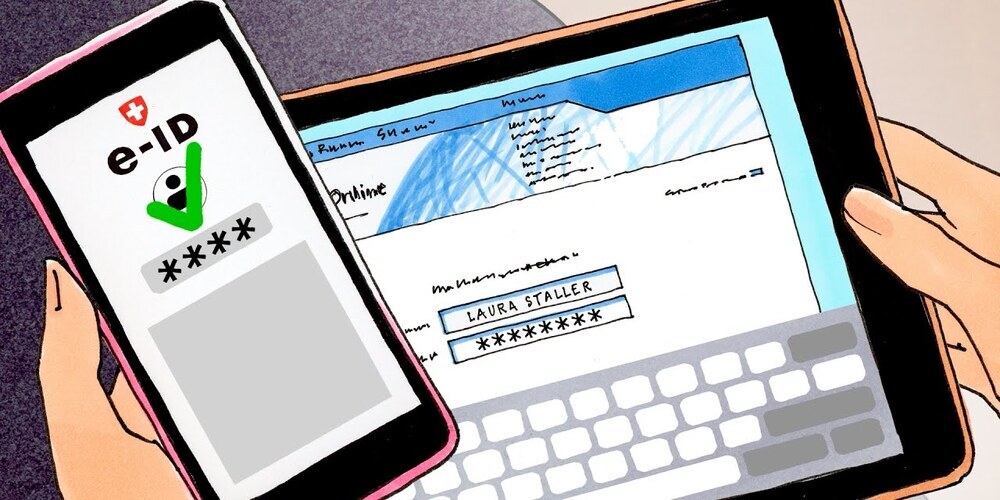

Was ist denn neu an dieser E-ID?

GS: Ziel ist es, Stück für Stück ein digitales Wallet zu schaffen in dem jedes Thema unseres Lebens verifiziert wird. So werden Gesundheitsdaten, Vermögensregister, digitales Geld, privater Stromverbrauch, auch die Internetnutzung reguliert durch E-ID und vieles andere mehr. Das ist brandgefährlich.

Das Volk hat diese E-ID bereits im Jahr 2021 deutlich abgelehnt, wie kann es sein dass wir bereits wieder darüber abstimmen?

GS: Man hat diesmal auf die Kritik daran, dass auch private die E-ID herausgeben dürfen Rücksicht genommen. Das ist aber nur ein Nebenthema. Die erneute Abstimmung ist eine Zwängerei, vermutlich dem in den kommenden EU-Verträgen enthaltenen E-ID Zwang geschuldet.

Was kann man denn zur von Bundesrat Jans versprochenen 99 Prozent Sicherheit sagen?

GS: Ein Passwort kann man zurücksetzen. Wenn meine biometrischen Gesichtsdaten von der E-ID abhandengekommen sind, kann ich mein Gesicht nicht verändern. Missbrauch kann mit meinen auf der E-ID gespeicherten Bild-Videodaten nicht mehr verhindert werden. Die Branche meint, es sei keine Frage, ob die E-ID-Lösung gehackt wird, sondern nur wann dies der Fall sein wird. Bisher war es jedenfalls ausnahmslos so. Software hat immer Fehler, die Frage ist nicht ob sondern wie viele Fehler pro 1’000 Zeilen sie hat. Die Sorgfaltspflicht wird im Gesetz übrigens klangheimlich dem Benutzer überwälzt. Eine Sicherheitslücke der Estnischen E-ID setzte 750 000 Menschen dem Identitätsdiebstahl aus!

Die E-ID ist ja freiwillig, wer nicht will muss sie nicht einsetzen?

GS: In keinem Land der Welt blieb die anfänglich freiwillige E-ID freiwillig. Im Moment macht ein Beispiel in Österreich die Runde, wo eine Lehrerin nachweislich entlassen wurde, weil sie die E-ID nicht nutzen wollte. Diese Art von Freiwilligkeit, die der Bund meint, haben wir ausserdem in der Vergangenheit schon kennengelernt, man muss keine E-ID haben: «Aber steigt dann einfach nicht mehr in einen Zug.» Doch Zugfahren ist freiwillig, man kann ja auch ein Taxi benutzen… Das Gesetz ist seltsam dünn, unscharf und unvollständig. Wir sind uns sonst Vorlagen gewohnt die versuchen, jedes Detail zu regeln. Dass ein freiwilliger Verzicht auf die E-ID für diejenigen die verzichten keine Zusatzkosten mit sich bringt, fehlt beispielsweise ganz. Kein digitaler Staatsumbau ohne digitale Grundrechte.

...und gebührenfrei?

GS: Leider auch nicht, die Kantone können vor Ort Dienstleistungen Gebühren erheben. Die Salamitaktik steckt überall schon im Gesetz.

Ist denn ein solches System nicht besser als ein Scan eines Ausweises übers Internet an einen Webshop zu senden?

GS: Das sollte man bereits jetzt unterlassen, in elektronischer Form würde ich niemals einen Ausweisscan versenden. Stecken sie diesen in einen Briefumschlag streichen Sie ihn durch und benennen Sie die Einmalverwendung. Immerhin hat der Empfänger dann kein elektronisches Gesichtsbild zur Verfügung, was neu mit der E-ID der Fall ist. Profiling und Weiterverkauf solcher Daten ist das Geschäftsmodell der Big-Tech-Branche.

Um am Schluss doch noch technisch zu werden: Man hat doch Einwände aus der Technischen-Community berücksichtigt, Stichwort Opensource?

GS: Leider hat man nur einen Teil der Lösung Opensource gestellt aber genau den kritischen Gesichtsvideoteil nicht. Das spricht Bände. Entweder man kann den gesamten Code einsehen oder dann eben nicht. Im Vergleich dazu, «ein bisschen schwanger» geht nicht.

Wo bleibt Ihr Vertrauen, dass es der Bund bei einem Ja seriös umsetzen wird?

GS: Spätestens in Artikel 32 des Gesetzes, recht weit unten, schrillen dann die Alarmglocken. Da steht «...kann der Bundesrat völkerrechtliche Verträge selbständig abschliessen». In der IT würden wir dem «Trojaner» sagen. Einmal angenommen, übernimmt der Bundesrat dann die anrollende EU-Überwachung und umgeht der demokratischen Kontrolle. Solche Aussagen gehören unabhängig vom Thema nicht in ein Gesetz.